出雲大社izumotaishya

神迎祭(かみむかえさい) の写真・神在祭(かみありさい)神等去出祭(からさでさい)など

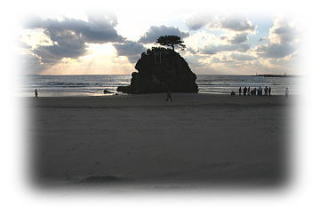

神迎祭(かみむかえさい)は神在祭の前夜、旧暦の10月10日夜19時に稲佐浜(いなさのはま)から始まります。毎年、全国各地の神々がこの出雲の地に集まって、国の運営について会議をする為で、全国の神々は竜神(海蛇)の先導で海を渡り、この稲佐浜に到着されます。それをお迎えするのが神迎祭となるわけです。稲佐浜で「神迎神事」が終了後、出雲大社までの約、3Kmの道のりを、神々が乗り移った「ひもろぎ」を絹垣(きぬがき)で覆い、それを神職が左右からガードするような隊列を組んで出雲大社にお連れします。 大社に着かれると、神楽殿において再度、神迎祭が執り行われ、これが終わると神々は東西の十九社に鎮まられます。 順序としては(1,稲佐浜−2,神楽殿−3,東西十九社) 神在祭(かみありさい)旧暦の10月11日から17日まで、全国の神々が出雲大社に集い、神議りをされるので、他の地方ではこの月を神無月といい、出雲地方では、神在月と呼びます。神在祭は稲佐浜で神迎祭が行われた翌日から始まり、旧暦:10月11〜17日までの7日間行われます。その間に神事(幽業、かみごと)、人生諸般の事どもを神議り(かむはかり)にかけて決められるといわれています。神々の会議処は上宮(かみのみや、大社の西方800m)にあり、そこで神在祭を執り行います。神等去出祭(からさでさい)出雲地方では大社の神在祭が終わると、引き続いて佐太神社で旧暦:10月17から神在祭が始まります。そして最終日の26日には万九千社で一連の行事を締めくくり、神々たちはそれぞれの国に御帰りになります。神等去出祭は旧暦10月17日と26日に執り行いますが、17日は大社からお立ちになる日、26日は出雲の国を去られる日です。神迎祭(かみむかえさい)写真へ

出雲大社=島根県簸川郡大社町杵築東にある

|

・地元の名産はJAしまねうまいもんくらぶで紹介しています。

●地図リンク

出雲大社境内・境外、の摂末社境内の摂社:御向社(みむかいのやしろ)祭神 須勢理比売命(すせりひめのみこと)国づくりの大業という功績をたてた女神・天前社(あまさきのやしろ)祭神 蚶貝比売命(きさがいひめのみこと)蛤貝比売命(うむがいひめのみこと)大国主大神の火傷の治療と看護に尽くされた女神・筑紫社(つくしのやしろ)祭神 多紀理比売命(たぎりひめのみこと)天照大御神と素戔鳴尊(すさのおのみこと)との間に生まれた女神で大国主大神との間に、味耜高彦根神(あぢすきたかひこねのかみ)と高比売命(たかひめのみこと)下照比売命(したてるひめのみこと)を生む・素鵞社(そがのやしろ)祭神 素戔鳴尊(すさのおのみこと)天照大御神の弟神で、八岐の大蛇を退治する氏社(うじのやしろ)祭神 天穂日命(あめのほひのみこと)天照大御神の第二子、出雲国造の始祖で、その神裔は出雲大社宮司家として連綿と続き今日に至る・氏社(うじのやしろ)祭神 宮向宿祢(みやむきのすくね)天穂日命(あめのほひのみこと)より十七代目の神裔門神社(もんじんのやしろ)二宇祭神 宇治神(うぢのかみ)久多美神(くたみのかみ)大国主大神の聖地を守護される神・釜社(かまのやしろ)祭神 宇迦之魂神(うかのみたまのかみ)保食神(うけもちのかみ)ともよばれ、食物全般の主宰神・十九社(じゅうくしゃ)二宇祭神 八百萬神(やおよろずのかみ)神在祭の間(旧暦10/11〜17)に全国各地の神々の宿所となる社・境外の摂社=命主社(いのちぬしのやしろ)祭神 神産巣日大神(かみむすひのおおかみ)大国主大神が八十神(やそがみ)たちから迫害されるのを救われた神・阿式社(あじきのやしろ)祭神 味耜高彦根神(あぢすきたかひこねのかみ)大国主大神と多紀理比売命との間にお生まれた農耕の神・乙見社(おとみのやしろ)祭神 高比売命(たかひめのみこと)下照比売命(したてるひめのみこと)大国主大神と多紀理比売命との間にお生まれた・天若日子(あめのわかひこ)のお妃三歳社(みとせのやしろ)祭神 高比売命(たかひめのみこと)事代主神(ことしろぬしのかみ)御年神(みとしのかみ)大国主大神の御子神で、御年神は素戔鳴尊(すさのおのみこと)の御孫神上宮(かみのみや)祭神 素戔鳴尊(すさのおのみこと)八百萬神(やおよろづのかみ)全国の神々がこの社で神議りされる出雲井社(いづもいのやしろ)祭神 岐神(ふなどのかみ)天照大御神の使者の案内役として力を尽くされた神・伊那西波岐神社(いなせはぎのかみのやしろ)祭神 稲背脛命(いなせはぎのみこと)天穂日命の御子神で、大神の命をうけ、三穂之関(美保関)の事代主神のもとに使者として奔走された神・因佐神社(いなさのかみのやしろ)祭神 建御雷神(たけみかづちのかみ)稲佐の浜で大国主大神と国土奉献の話し合いをされた神・湊社(みなとのやしろ)祭神 櫛八玉神(くしやたまのかみ)天照大御神の命により大神を饗応された神下宮(しものみや)祭神 天照大御神(あまてらすおおみかみ)大歳社(おおとしのやしろ)祭神 大歳神(おおとしのかみ)素戔鳴尊(すさのおのみこと)の御子神で、五穀守護神祓社(はらいのやしろ)祭神 祓戸四柱神(はらえどよはしらのかみ)

| ●出雲大社神楽殿 | ●出雲大社本殿 | ●出雲大社拝殿 | ●仮殿遷座祭 |

| ●出雲大社境内 1 2. | ●彰 古 館 | ●神迎祭 | ●古事記と日本書紀 |