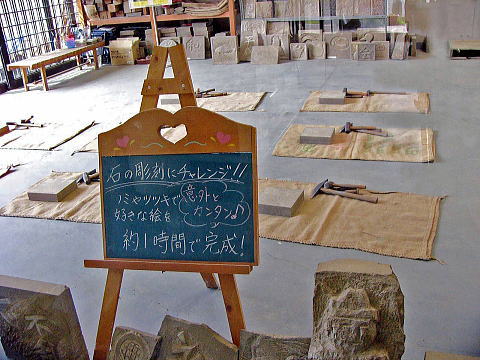

モニュメント・ミュージアム.来待ストーン=〒699-0404島根県松江市宍道町東来待1574-1 来待ストーンで紹介している来待石の歴史は古く、古墳時代の石棺や中世の石塔、石仏から〜民家の灯篭やカマド、墓石に至るまで多用途に利用されています。限られた地域でしか採石出来ない為に、江戸時代には松江藩主が御止石として藩外に持ち出しを禁じたほどに重要視されました。軟質で加工が容易な利点を持つ来待石は、1400万年前に形成された凝灰質砂岩で、石工たちが加工するのに機械は使わず、数種類のノミとゲンノウを駆使しするだけで仕上げてしまう、大胆かつ繊細な技法が古来より用いられてきたようです。また来待石の採石場で見つかった哺乳動物の化石はパレオパラドキシアと呼ばれ約1.300万年前に棲息していた古生物だそうです。来待ストーンのイメージ.キャラクター「パレちゃん」として親しまれています。来待ストーン入場料:一般¥300円・小中生¥150円・別途で彫刻体験コースもあり・交通=出雲空港から車で20分・松江市内から車で30分・JR来待駅から徒歩5分

シンボルタワー/この周辺がパーキングになっています。

来待石で加工したタヌキがお客様をお迎えします

タヌキが呪文を唱えると風が藤の花を運んできました

トンネルの入口ではタヌキの家族がひなたぼっこ

来待ストーン工房とミュージアムを連結する長さ65mの来待石トンネル

ひんやりとして神秘的な感じがするトンネル内

来待ストーンの採石場跡・石工(いしく)たちの職場がここにありました

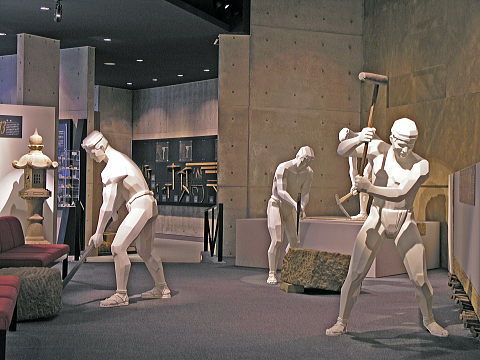

館内では石仏から〜民家の灯篭やカマド、墓石に至るまで

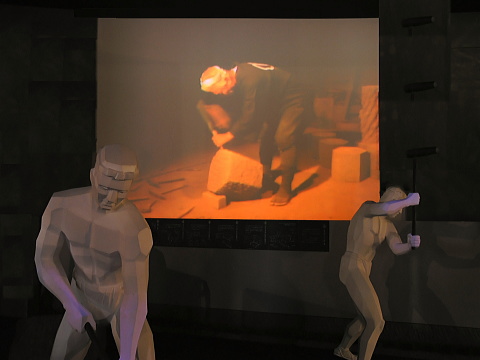

多用途されている石工の姿を再現しています

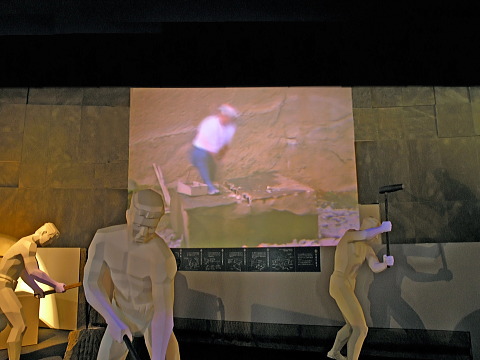

ビデオ上映・矢を打ち込んで石を割る

ビデオ上映・ノミで石を削る

来待石を運搬する石工たち

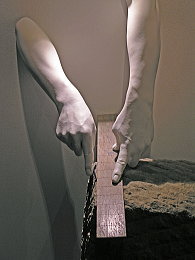

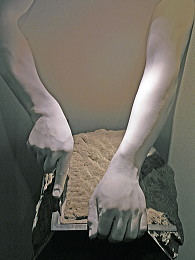

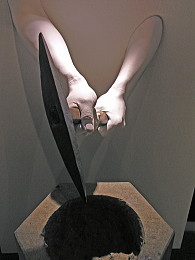

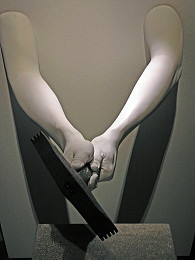

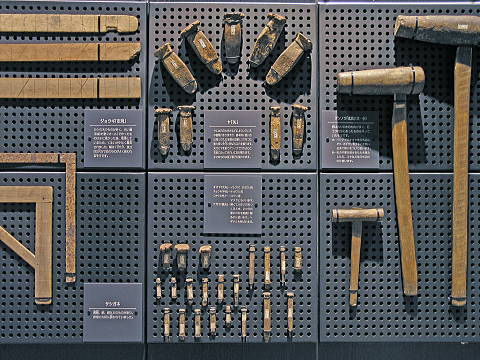

来待石を割る、粉砕する

来待石を削る。道具を手入れをする

軟質で加工が容易な利点を持つ来待石は、1400万年前に形成された凝灰質砂岩です。

加工するのには機械は使わず、数種類のノミとゲンノウを駆使しするだけで仕上げてしまう、大胆かつ繊細な技法が古来より用いられてきました。